L’un est un des meilleurs champignons qui soient. L’autre est un des pires, et peut même être mortel. On vous explique comment ne surtout pas confondre le Mousseron de Printemps avec son dangereux sosie, le "faux-mousseron" (et avec quelques autres).

Le Mousseron de Printemps : un trésor printanier à découvrir 🍄

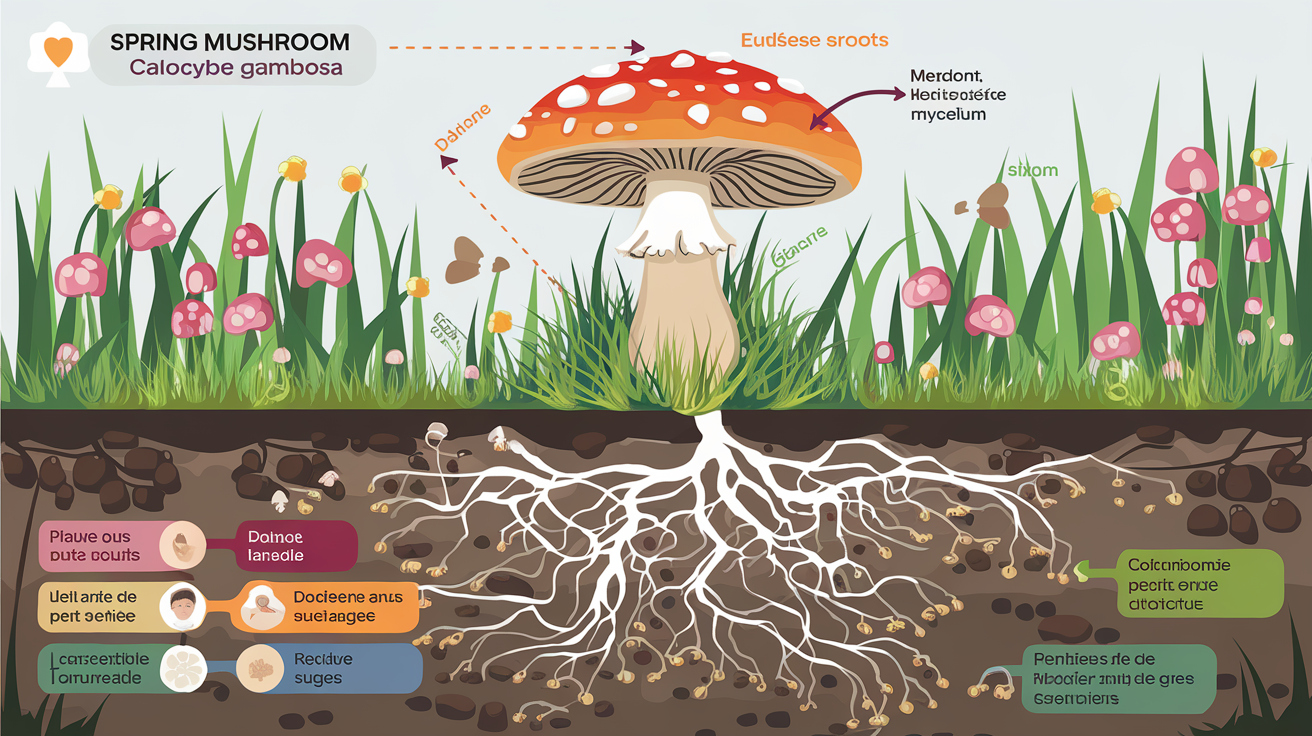

Le roi de la prairie : présentation du Tricholome de la Saint-Georges (Calocybe gambosa)

On ne va pas tourner autour du pot : le mousseron de printemps, c’est le chef incontesté des champignons qui pointent leur nez dès les premiers redoux. On cause ici d’un spécimen rare et précieux, que les mycologues du dimanche comme les vieux briscards s’arrachent chaque année. Son nom officiel, Calocybe gambosa (pour impressionner le voisin), n’a rien d’un gadget ; et pour faire encore plus sérieux en famille le dimanche, sortez donc "Tricholome de la Saint-Georges" – ça en jette sur la nappe à carreaux.

Pourquoi autant de noms pour ce bazar végétal ? C’est peut-être pour compenser sa discrétion naturelle ou éviter qu’on le confonde avec un vulgaire copieur. Car soyons honnêtes : c’est LE roi de la prairie, mais il règne dans l’ombre d’une armée d’imitateurs. Si on ne prend pas le temps de bien le connaître, on se fait avoir plus vite qu’avec une visseuse récalcitrante un lundi matin !

Derrière son apparence modeste (chapeau blanc-crème, pied trapu et costaud), il annonce l’ouverture du bal mycologique printanier. Pas besoin d’être grand clerc pour comprendre pourquoi tout le monde veut croquer dedans : chair ferme, goût subtil et cette petite touche d’amande qui fait saliver même les moroses. Mais attention – parade d’imitateurs oblige – il faut apprendre à distinguer ce brave mousseron des crapules sournoises qui rodent dans les mêmes coins humides… Vous avez déjà essayé d’expliquer à vos proches pourquoi vous sentez la terre humide et non l’amande après une balade ? Spoiler : ça ne marche jamais du premier coup.

Ses caractéristiques morphologiques : le nez, les pieds et les lames qui font la différence

Décortiquons ce mousseron de printemps comme on démonte une vieille visseuse qui grogne : rien ne vaut le détail pour éviter de finir à l’hosto ou de passer pour un amateur. Si vous comptez l’inviter à table, mieux vaut savoir reconnaître ses charmes, hein !

Le chapeau d’abord, c’est la pièce maîtresse du bazar. Largeur entre 4 et 12 cm, parfois plus gros qu’une main de bucheron (oui oui, ça arrive). Il débute convexe – comprendre bombé comme un pain au lait pas cuit, puis il s’étale un peu en vieillissant, mais jamais façon crêpe mal tournée. Sa marge (le bord, pour ceux qui débarquent), reste longtemps enroulée sur elle-même et finit par onduler comme une nappe trop grande sur une petite table. Niveau couleur ? Blanc cassé à crème, voire un poil beige si le soleil tape fort ; l’ensemble est lisse, mat, sans trace de mucus dégueu comme certains champignons qui aiment se la jouer "limace".

Passons au pied : là aussi, on n’est pas dans la dentelle. Robuste, souvent trapu – rien du spaghetti fragile ! Il mesure généralement entre 3 et 7 cm de haut, peut être cylindrique ou légèrement bulbeux à la base. Niveau teinte, attendez-vous à du blanc pur ou bien plus clair que le chapeau – histoire qu’on ne confonde pas ça avec la jambe d'un pantin sale.

Pas d’anneau présent (si vous voyez une bague autour du pied… fuyez ou demandez conseil !).

Les lames enfin : serrées et épaisses, elles adhèrent franchement au pied (adnées pour les puristes). Au départ crème clair, elles virent jaunâtre avec l’âge mais gardent une consistance ferme – rien à voir avec ces espèces qui deviennent toutes molles au premier coup de chaud. Si vous tombez sur des lames descendantes le long du pied chez certains spécimens tordus… c’est normal (mais toujours serrées !).

Retenez-le une bonne fois pour toutes : identifier un champignon, c’est pas du tricotage hasardeux – prenez votre temps et si possible comparez plusieurs individus !

Pour ceux qui veulent muscler leur œil critique avant d’aller fouiner dans l’herbe : voici les bases pour identifier les champignons – parce que spoiler : personne n’a envie de passer sa soirée aux urgences après un apéro champêtre.

Son parfum inimitable : cette petite touche d'amande qui met l'eau à la bouche

Autant vous dire tout de suite : si le mousseron de printemps a conquis les gourmets, ce n’est pas qu’une affaire de look. C’est son parfum rusé qui fait chavirer, même les narines les plus paresseuses !

Dès qu’on approche le museau (proprement lavé, espérons-le) au ras du chapeau, il balance une odeur pas piquée des hannetons : mélange subtil de farine fraîchement moulue et d’amande amère. Certains vieux routiers y voient un clin d’œil à la galette tout juste sortie du four, d’autres jurent que c’est une invitation à croquer dans un sablé maison… Mais bon, si votre spécimen sent la vieille chaussette oubliée sous le lit ou le renfermé de placard humide, autant arrêter les frais et passer votre chemin !

Cette odeur singulière est souvent plus marquée chez les mousserons jeunes et bien dodus. Par temps pluvieux ou sur des vieux croulants ramassés trop tard, elle devient aussi discrète qu’un loir après le goûter — ne comptez donc pas sur votre nez pour rattraper une identification foireuse. Vous avez déjà essayé de sentir un champignon détrempé ? Spoiler : ça sent rarement l’amande.

Si l'odeur vous rappelle celle de la farine fraîchement moulue ou une subtile touche d'amande, bingo ! Vous tenez peut-être un trésor.

Anecdote pour la route : on raconte que certains anciens repéraient les coins à mousserons en humant simplement l’herbe au petit matin — véridique ou grosse blague de bistrot ? Essayez donc, mais prévoyez des mouchoirs…

Où trouver le Mousseron de Printemps ? Conseils et astuces 🗺️

Les terrains de jeu favoris : prairies, lisières forestières et pelouses où il fait bon vivre

Si vous persistez à chercher le mousseron de printemps sous le paillasson ou au pied du composteur familial, autant vous dire que c’est peine perdue. Ce champion printanier a une préférence franchement marquée pour les prairies naturelles, bien exposées, pas tondues à ras (la tondeuse, l’ennemie du gourmet !). Ajoutez à ça les fameuses lisières de bois clairs et pâturages traditionnels, et on commence à parler d’un vrai coin à champis !

Le mousseron aime s’installer là où l’herbe a du panache : pelouses fleuries, chemins bordés de graminées, clairières qui sentent la chlorophylle. En France, c’est la Bourgogne-Franche-Comté qui tire son épingle du jeu côté abondance… mais toutes les régions riches en sols calcaires bien drainés ont leur mot à dire. Si votre terrain ressemble plus au béton qu’à une prairie fleurie – désolé, pas la peine de sortir le panier !

Pour les voisins européens : Espagne du nord, Suisse romande, sud de l’Angleterre, on y trouve aussi son compte – pourvu que le sol ne soit pas gorgé d’eau ni trop acide. Encore une fois : pas besoin d’aller fouiner dans un bazar végétal improbable – visez les classiques !

Le facteur chance et la saisonnalité : quand faut-il sortir sa petite brouette ?

On va se dire les choses franchement : vous aurez beau connaître le meilleur coin et y aller tous les quatre matins, sans coup de pouce météo, que dalle ! Le mousseron n’en fait qu’à sa tête et sort surtout d’avril à juin, mais uniquement si le printemps ne joue pas avec nos nerfs.

Côté signe avant-coureur : le renouveau végétal est votre meilleur allié. Quand l’herbe pousse dru et que la nature se réveille après avoir roupillé six mois, là ça sent bon la balade fructueuse. Mais si ça gèle un matin sur deux en mai… Autant attendre que la terre arrête de faire sa difficile.

Anecdote vacharde pour détendre l’atmosphère : j’ai déjà vu un voisin rater deux années d’affilée « sa » pousse parce qu’il se fiait au calendrier lunaire (spoiler : ça ne marche jamais). La patience paie plus que les gadgets pseudo-magiques…

Les fameux 'ronds de sorcière' : un signe du crapaud ou une aide précieuse pour la cueillette ?

Alors ceux-là… Ils font jaser dans tous les clubs mycologiques ET dans les bistrots ruraux ! Le mousseron a cette manie élégante (ou sournoise) de pousser en cercle, ce qu’on appelle des "ronds de sorcière". C’est tout simplement la marque du mycélium sous vos pieds qui s’étend année après année – rien à voir avec la magie noire ou votre horoscope.

Vous avez déjà essayé de suivre un rond de sorcière ? Ça tourne en rond, un peu comme nous quand on cherche un champignon ! Mais bonne nouvelle : c’est LE repère visuel malin, surtout dans une prairie vaste où on se sent vite ridicule à genoux dans l’herbe.

- Indiquent une zone de pousse active du mycélium.

- Souvent plus prononcés sur les jeunes mousserons.

- Peuvent être plus ou moins circulaires (parfois très tordus).

- Signe d'une bonne santé du sol.

Les observations des pointures comme J.L. Muller ou Angelo Mombert confirment : plus le cercle est net et fourni en champignons jeunes, meilleure est la vitalité souterraine. Astuce croustillante : ramassez sur toute la couronne mais laissez-en quelques-uns sur place pour ne pas casser le cycle (sinon, adieu le trésor l’an prochain…).

Les facteurs écologiques : sols calcaires et présence de certains végétaux, ça compte !

On va couper court aux fausses idées : le mousseron adore les sols riches en calcium. Il snobe volontiers tout ce qui est trop acide ou détrempé ; il veut du calcaire sous ses pieds ! Sol bien aéré (pas tassé par vos bottes boueuses), plutôt sec dès que vient l’été… voilà son luxe discret.

Autre indice d’expert : là où poussent certaines graminées robustes — fétuques, bromes — vous avez souvent une terre qui lui convient. Le Conservatoire botanique national Franche-Comté a même listé ces "plantes compagnes" comme indicateurs précieux (mais bon courage pour retenir tous les noms latins en balade…). La nature a sa logique : pas besoin d’être Diderot pour comprendre qu’un champignon sait mieux que nous où il est bien chez lui.

Retenez-le : inutile d’arroser tout azimut ou d’amender au petit bonheur – si le sol n’est pas calcaire ET vivant, le mousseron passera son chemin sans regrets.

Le Couscous de la cueillette : identifier le vrai Mousseron et éviter les faux-amis ☠️

La confusion fatale : pourquoi le 'faux-mousseron' (Entoloma lividum) est à fuir comme la peste

On rigole, on rigole… mais là, arrêtez tout : c’est la partie du guide où on cause des vrais dangers. Le faux-mousseron – Entoloma lividum pour ceux qui aiment sortir des mots tordus en société – n’est PAS un copain de pique-nique. C’est même le genre de crapule qu’on ne croise qu’une fois si on n’a pas l’œil vif ! Ce lascar-là a fait plus de dégâts dans les familles que la pluie sur les barbecues du dimanche.

Derrière ses airs bonhomme (parfois même odeur de farine, histoire de brouiller les pistes), il planque une toxicité d’école : ingestion = gastro sévère, parfois attaque au foie et hôpital direct. Cerise sur le gâteau, il est capable d’imiter la période et l’habitat du mousseron : prairies, lisières, printemps… Bref, l’erreur n’est pas permise, parce que la nature ne pardonne pas à ceux qui jouent aux apprentis sorciers avec le panier.

Les points clés pour ne pas se faire avoir : chapeau, lames, pied, et odeur, le grand quiz de l'identification

On va faire simple : si vous aimez vivre dangereusement, autant jouer à la roulette russe avec une poêle à frire ! Parce que distinguer un mousseron de printemps d’un Entolome livide demande un minimum d’attention (et pas seulement après trois verres au café du coin).

Voici le grand quiz du cueilleur averti :

| Caractère | Mousseron de Printemps (Calocybe gambosa) | Faux-Mousseron (Entoloma lividum) |

|---|---|---|

| Chapeau | 5-10 cm, blanc à crème-ochracé, charnu | 5-15 cm, gris-brun à brun, hygrophane |

| Lames | Adnées, serrées, crème puis jaunâtres | Libres, serrées, blanc-crème puis rosâtres |

| Pied | Cylindrique, ferme, base souvent renflée | Plus fin, souvent creux ou spongieux |

| Odeur | Amande fraîche / Farine | Farine ou terreuse (parfois désagréable) |

| Toxicité | Comestible excellent | Toxique, potentiellement mortel |

| Habitat | Prairies, pelouses fleuries | Prairies humides ou sous feuillus |

| Période | Mars-Mai | Principalement automne mais aussi au printemps parfois |

Voyez-vous vraiment la différence ? Si vous hésitez encore après ce tableau, lâchez donc ce champignon – spoiler : on finit mal accompagné quand on tente sa chance à moitié informé !

Et ça ne s’arrête pas là : quelques autres imitateurs traînent dans le bazar végétal. Le Tricholoma album par exemple ; il sent aussi la farine mais a des lames plus espacées et grisâtres. Il y a aussi ces petites lépiotes blanches qui font les belles dans l’herbe – certaines sont comestibles mais plusieurs sont franchement toxiques. Moralité ? On ne joue pas avec les sosies.

Conseils de base pour une cueillette sécurisée : faites confiance à votre instinct (et à votre guide !)

Soyons honnêtes : si vous avez un doute sur l’identification d’un champignon… Mettez-le de côté ! Ce n’est ni votre curiosité ni votre ego qui devraient décider si vous rentrez entier après la balade.

Quelques règles bien senties pour éviter la gamelle :

- Toujours récolter des spécimens entiers pour vérifier tous les caractères.

- Utilisez un panier en osier (pas un sac plastique où ça macère vite fait).

- Ne ramassez jamais près des routes ou zones polluées — autant bouffer directement du carburant !

- Comparez plusieurs individus d’une même zone ; il y a toujours des exceptions tordues.

- Si ça sent bizarre ou que la couleur tire vers le glauque… Passez votre chemin sans regrets.

- Consultez systématiquement un guide sérieux ou une application fiable (mais attention aux applis gadgets qui se plantent une fois sur deux).

- Quand possible : montrez votre récolte à un mycologue expérimenté. Vous préférez franchement son air narquois plutôt qu’un séjour aux urgences.

- Et surtout : les précautions essentielles pour une cueillette sécurisée.

Anecdote grinçante pour finir : en 2018 dans mon village natal (mais oui madame), une famille entière s’est retrouvée mal en point après avoir confondu mousseron et Entolome. Résultat ? Plus personne n’a mangé du champignon avant deux ans et tout le monde a fini fâché avec les balades printanières… Autant garder ses réflexes affûtés et respecter ce que Dame Nature nous balance sous les bottes.

Le Mousseron de Printemps, un champignon aux secrets bien gardés 🤫

Sa relation symbiotique : le rôle des champignons mycorhiziens dans la nature

On peut bien se marrer à parler cuisine, mais là, on attaque du sérieux. Le mousseron de printemps, c’est pas juste un amuse-gueule printanier : c’est un as de la diplomatie végétale ! Pour les deux du fond qui roupillent, il faut savoir que ce drôle de bazar est "mycorhizien". En français pas tordu : il vit en coloc’ avec les racines de certaines plantes (souvent des Rosacées).

Le mousseron file un coup de main à ses voisins — il pompe l’eau et les minéraux bien planqués dans la terre puis partage ça avec la plante. En échange, hop, la plante lui refile des sucres tout chauds sortis de la photosynthèse. C’est sacrément plus efficace qu’une carte fidélité au supermarché.

C’est fascinant de voir comment Dame Nature a ficelé ces histoires pour que tout le monde y trouve son compte… Autant vous dire que le mousseron, c’est le bon copain solide sur qui on peut compter quand le sol fait grise mine. Et sans ces échanges discrets sous nos bottes, y’aurait ni belles prairies ni herbe verte pour paître (et je ne parle pas que des vaches !).

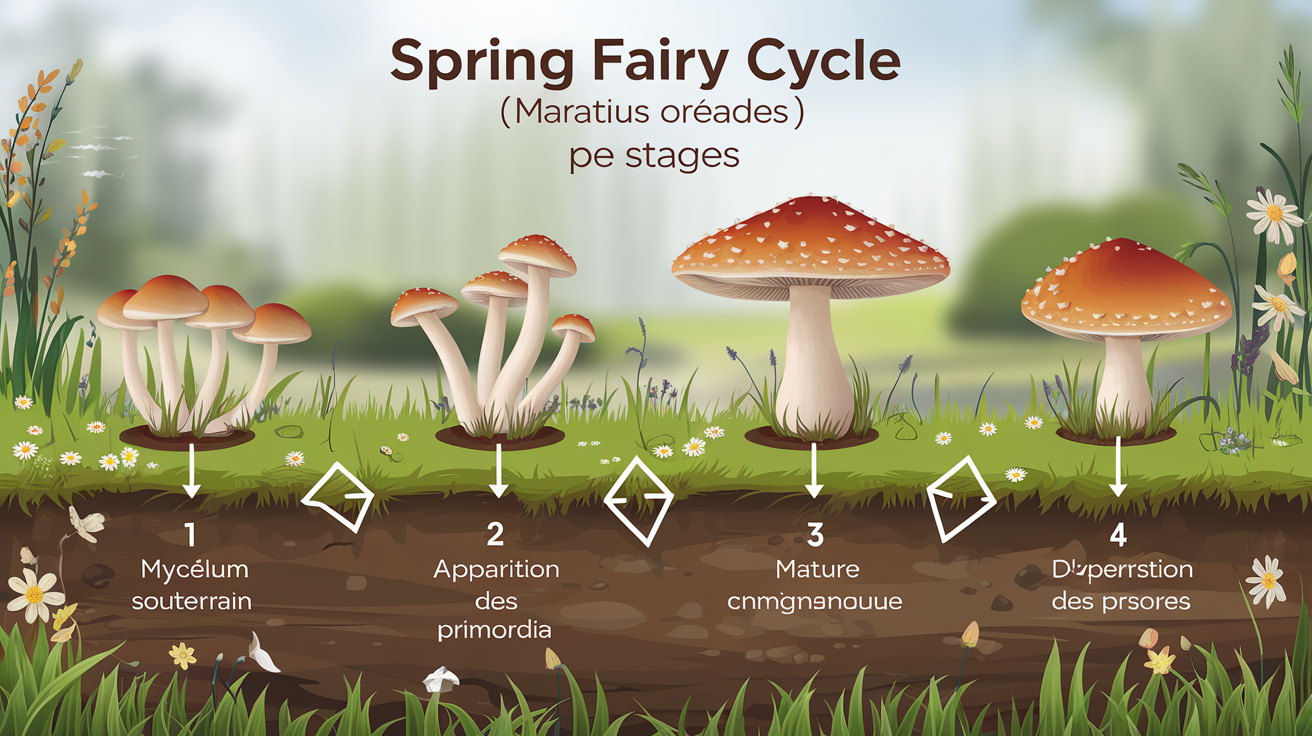

Le cycle de vie : du mycélium à la fructification, la magie opère

Arrêtez d’imaginer que le champignon se limite à ce truc ventru qu’on coupe pour l’omelette. La vraie star là-dedans : c’est le mycélium — un réseau tentaculaire caché sous terre, qui fait TOUT le boulot pendant que nous on regarde pousser l’herbe.

C’est un peu comme le moteur d’une tondeuse planqué sous le capot : discret mais indispensable. Et spoiler : sans lui, rien ne sort du sol !

Voici les grandes étapes du cycle du mousseron :

1. Le mycélium s’étend pépère dans la terre, parfois des années en attendant son heure (les impatients peuvent repasser)...

2. Quand ça sent bon l’humidité et que les températures font leur boulot (ni trop froid, ni trop chaud), il forme des primordiums — petits boutons planqués sous l’herbe.

3. Si tout va bien (pas de sabot maladroit ni sécheresse), les primordiums se transforment en carpophores dodus — autrement dit, les fameux champignons prêts à cueillir.

4. Les spores sont larguées par millions depuis les lames : nouvelle génération prête à conquérir une autre section du pré ou finir dans votre panier (mais ça, c'est une autre histoire).

Moralité ? Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien sur la prairie qu'il ne s'y trame pas un sacré remue-ménage souterrain…

Son apport à la biodiversité : plus qu'un simple champignon, un acteur de l'écosystème

Faut arrêter deux minutes avec l’idée reçue du champignon juste bon à poêler ! Le mousseron est littéralement un maillon crucial dans le micmac écologique des prairies naturelles.

- Ses échanges en mode souterrain boostent la santé des plantes voisines et rendent même certaines cultures plus résistantes.

- Il attire une armée d’insectes spécialisés et parfois quelques bestioles qui apprécient ses parties cachées…

- Là où il pousse régulièrement, on a noté une herbe plus drue et une vie microbienne riche (avis aux observateurs maniaques !).

- Et surtout : en participant au maintien des sols vivants et stables sur le long terme, il permet aux générations futures d’avoir encore droit à ces fameux trésors – histoire que France et tous les passionnés continuent leurs balades studieuses.

Pour ceux qui veulent creuser sans finir ensevelis sous des termes barbares : le rôle crucial des champignons dans l’écosystème vaut largement une pause lecture !

En résumé : les erreurs à ne jamais faire avec le Mousseron de Printemps

On va être cash, pas de fioritures : voici la liste noire des bévues qui transforment une belle cueillette en galère monumentale. Accrochez-vous aux bottes, c’est le mode d’emploi du "non-ratage" — il n’y a pas plus simple et direct.

- Se lancer sans identification certaine : Si vous n’êtes pas absolument sûr de ce qui est dans votre panier, laissez tomber. Vous n’êtes pas en train de ramasser des marrons pour la déco de Noël.

- Confondre mousseron et faux-mousseron (Entoloma lividum) : Celui-là ne pardonne pas. C’est comme avaler un coin de table par erreur – ça fout tout par terre et peut vous envoyer chez le toubib d’urgence.

- Snober l’odeur : On ne fait pas l’impasse sur le pif ! Si ça ne sent ni l’amande ni la farine, on repose. Un nez qui mouline dans le vide, c’est la recette du fiasco.

- Ramasser les trop jeunes ou trop vieux : Un champignon non mature ou carrément flétri, c’est soit fade soit caoutchouteux – autant mâcher un gant de vaisselle usé.

- Arroser d’épices pour masquer le goût : Vous croyez impressionner ? Le mousseron n’a rien demandé à personne ; il se déguste nature ou presque. Sinon, autant bouffer un cube Maggi direct.

- Le consommer cru : Aucune exception ! Cuit ou rien. Les téméraires finissent cloués au lit.

- Bâcler le nettoyage : La terre entre les lames, les brins d’herbe collés… À lessiver correctement sous peine de croquer autre chose que du champi.

- Cueillette en zone polluée : Bordures de routes, zones agricoles arrosées d’on-ne-sait-quoi… Vous avez envie d’ingérer des métaux lourds ? Non ? Alors on s’abstient !

- Oublier que certains peuvent être allergiques même à un bon mousseron : C’est rare mais ça existe. Si quelqu’un fait une drôle de tête après la première bouchée… arrêtez les réjouissances tout de suite !