Parmi les champignons comestibles, l’Agaric des jachères (Agaricus arvensis) figure sans conteste parmi les favoris. Ce cousin du Rosé-des-prés est un véritable délice et se trouve facilement dans les prairies et pelouses de l’Hexagone. Cependant, comme tous les Agarics, il peut être confondu avec d'autres espèces. L’un de ses sosies, l’Agaric jaunissant, peut provoquer de sévères intoxications. Plus grave encore, les débutants pourraient le confondre avec l’Amanite vireuse, une espèce potentiellement mortelle. Heureusement, ces espèces présentent des caractéristiques distinctives permettant de les identifier avec précision. Voici comment éviter toute confusion lors de vos cueillettes.

L'Agaric des jachères (Agaricus arvensis) : Une star des prés à identifier avec précaution

L'Agaric des jachères, aussi appelé boule-de-neige

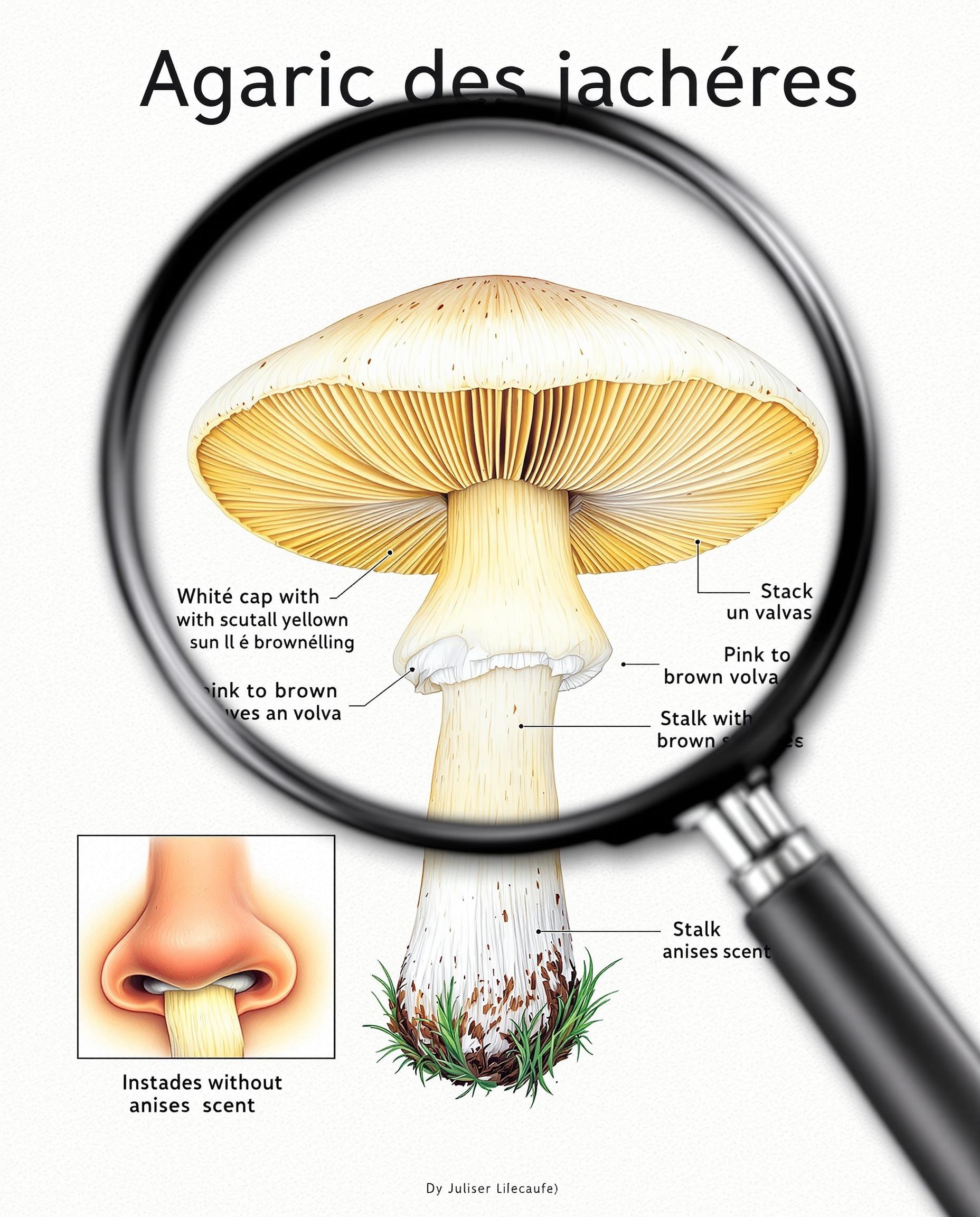

Voilà le spécimen qui se prend pour la diva des prairies : l'Agaric des jachères. Surnommé "boule-de-neige" pour son apparence blanche et dodue, ou Agaricus arvensis dans le jargon des mycologues, ce champignon mérite sa renommée. Jeune, il est rond comme un ballon, mais il s’aplatit avec l’âge, prenant une forme plus étalée. Ce champignon imposant (de 7 à 20 cm de diamètre) arbore une blancheur éclatante qui jaunit légèrement lorsqu’il est manipulé ou vieillit.

Son pied est robuste, souvent plus épais à la base qu’au sommet, et orné d’un anneau caractéristique en forme de "roue dentée". Jacob Christian Schäffer et Paul Kummer l’ont classé scientifiquement dans le groupe des Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae.

Pourquoi on l'aime (et pourquoi on devrait s'en méfier un peu)

Cet agaric-là plaît parce qu’il sent bon l’anis frais (parfois moins quand il a trop traîné), qu’il régale dans nos campagnes et qu’il a une texture ferme à faire pâlir n’importe quelle pleurote d’élevage. En cuisine ? Les anciens disent que c’est le "champignon du paysan gourmand". Mais—autant vous dire—qu’il ne faut pas le confondre avec ses sinistres cousins : certains agarics et même quelques amanites sont à deux doigts de vous gâcher votre dimanche.

L’identification de ce champignon relève souvent de la chimie de contrebande : observation minutieuse obligatoire sous peine de finir à l’hôpital plutôt qu’à table. Spoiler : ça ne marche jamais du premier coup !

La cerise sur le gâteau ? Il contient une molécule nommée agaritine, sympathique seulement si bien cuite ; mal préparée, elle peut jouer les trouble-fêtes digestifs ou pire… Bref, le plaisir est grand mais le danger n’est jamais loin.

"Cueillir l’Agaric des jachères, c’est comme flirter avec la nature : exaltant quand tout va bien — catastrophique si on se trompe de partenaire."

Comment reconnaître l'Agaric des jachères : Les signes qui ne trompent pas (ou presque !)

Le chapeau : blanc, puis jaunissant, mais pas trop quand même !

Là, on tient un champion du camouflage champêtre. Le chapeau de l'Agaric des jachères se donne des airs de meringue géante quand il est jeune : bien globuleux, presque dodu à croquer (mais patience). Avec l'âge, il s'étale sans vergogne pour finir franchement convexe, voire quasi plat pour les spécimens qui tiennent le coup malgré la rosée du matin. Sa couleur ? D'abord blanc éclatant, puis il vire au jaune soufré sous les doigts ou à mesure que les jours passent—à croire qu’il fait son bronzage progressif comme tout bon habitué des prés. L’aspect ? Parfois recouvert de fibrilles soyeuses (c'est le moment d'approcher votre loupe de détective amateur).

Les lames : du rose au brun chocolat, le cycle de vie d'un champignon

Ici, faut avoir l’œil et pas celui du poisson rouge. Les lames, larges et libres (elles ne sont pas collées au pied), débutent dans la vie avec une jolie teinte grisâtre-rosée et évoluent vers le brun vineux, pour finir à maturité dans une jolie robe chocolat sombre. Si vous voyez encore du blanc alors que le reste du champignon fait la fête à la maturité… c’est louche ! Chez l’Agaric adulte, jamais de lames blanches—rien à voir avec certaines Amanites mortelles.

Le pied : solide, avec cet anneau 'en roue dentée' qui fait toute la différence

On n’est pas ici sur un pied rachitique ! Le pied est robuste, cylindrique mais costaud surtout à la base (parfois creux chez les vieux briscards), souvent légèrement jauni si on gratte ou qu’on tape dessus. Et surtout—son grand signe distinctif—il exhibe un anneau large et floconneux en mode "roue dentée" ou manchon double : attention, chez certains sosies toxiques ce détail manque ou n’a rien à voir ! Et point crucial pour éviter les drames digestifs : aucune volve à la base. Si vous en trouvez une… fuyez aussi vite qu’un lapin devant un chien truffier.

L'odeur : ça sent l'anis, pas l'amande amère, hein !

Vous voulez faire votre malin ? Osez le test olfactif (oui oui). L’odeur typique de ce champignon est celle d’un bonbon à l’anis ou parfois d’amandes fraîches. Dès que ça sent autre chose—le phénol chimique ou pire encore une odeur d’encre—stoppez tout! C’est direct poubelle et lavage de mains obligatoire. Ne jouez pas au héros: "ça sent l’anis, pas l’amande amère, hein !"

La réaction au froissement : un petit coup de jaune sous les doigts

Dernier test (et non des moindres) : touchez-le comme si vous vouliez vérifier s’il est mûr… Résultat ? Un jaunissement prononcé apparaît là où vos doigts ont froissé la chair, notamment sur la base du pied ou sur le chapeau. Pratique mais attention : ce n’est PAS exclusif aux bons comestibles, certains frères toxiques jouent aussi ce tour-là. Donc on croise toujours avec tous les autres critères avant de rêver omelette.

Pour reconnaître un Agaric des jachères sans se planter comme un bleuet, il faut mobiliser tous ses sens… et garder son esprit critique allumé !

Les 5 points clés pour ne pas confondre:

- Chapeau blanc devenant jaune soufré au froissement ou avec l’âge (fibrilles soyeuses parfois présentes)

- Lames libres évoluant du gris rosé au brun chocolat foncé (jamais blanches à maturité)

- Pied robuste souvent creux chez le vieux champignon ; anneau large "en roue dentée", jamais de volve

- Odeur franche d’anis/amande fraîche (attention si odeur désagréable ou chimique)

- Chair qui jaunit vivement sous la pression ou le froissement (surtout à la base du pied)

Comestibilité et Gastronomie : L'Agaric des jachères, un bon coup dans l'assiette ?

Alors, on le mange ou pas ? Les nuances de l'excellente comestibilité

Autant vous dire : l’Agaric des jachères est une valeur sûre. Parmi les comestibles de nos campagnes, il joue dans la cour des grands—chair ferme, parfum subtil d’anis, texture qui ne mousse pas lamentablement à la cuisson. Goût doux et légèrement sucré pour peu qu’il soit cueilli jeune : c’est un délice que même les râleurs apprécient (si, si !). On lui accorde sans chichi le label star du panier. Mais attention à la petite nuance qui agace : il trimbale un taux d’agaritine assez élevé. Cette molécule n’a rien de franchement sympathique pour votre foie si vous faites n’importe quoi côté cuisson. Rien d’alarmant si vous faites chauffer la poêle comme il se doit… mais à surveiller chez les maniaques de la dégustation crue.

Quelques précautions pour éviter le bazar digestif

On va être clair : tous les champignons méritent respect et doigté, surtout l’Agaric des jachères. Gober ça cru ou en salade « nature » par esprit rebelle ? Mauvaise pioche ! Les troubles digestifs (et parfois pire) pointent vite le bout de leur nez dès qu’on dépasse la dose ou qu’on oublie la cuisson. Il renferme aussi une autre vedette, la phénylhydrazine, capable de titiller sérieusement les estomacs sensibles.

Spoiler : ça ne marche jamais du premier coup quand on teste des méthodes bizarres pour conserver ou préparer ce champignon… alors vous êtes sûr de vouloir tenter l’aventure sans cuisson ?

Anecdote maison : un oncle a voulu faire mariner des lamelles fraîches dans du vinaigre « comme les Italiens ». Résultat : deux jours au lit, festin gâché et rancune tenace contre toute forme de gastronomie spontanée…

Comment le cuisiner : farci, grillé, en omelette... Soyez créatifs !

Il encaisse toutes les folies culinaires : sauté avec ail et persil pour ravir les puristes pressés ; en omelette dodue où il absorbe le jaune comme une éponge sur-motivée ; farci avec chair à saucisse et fines herbes (testé et approuvé !) ; en sauce crémeuse accompagnant une volaille rustique ou même façon tapas sur toast grillé.

On peut même glisser quelques morceaux dans une crème légère servie tiède sur des légumes croquants pour impressionner beau-papa—autant vous dire que ce champignon ne recule devant rien. Son atout caché ? Il garde sa tenue à la poêle et absorbe joyeusement toutes les saveurs—à condition bien sûr d’avoir viré toute trace de cru.

Avec l’Agaric des jachères, osez vos idées les plus barrées en cuisine—mais seulement après passage obligatoire sous la flamme !

Où et quand trouver l'Agaric des jachères : À la chasse dans les prairies

Son habitat de prédilection : pelouses, prairies, bords de chemins...

Vous cherchez l’Agaric des jachères ? Oubliez les coins sombres et humides de la forêt profonde… Ce gaillard préfère nettement les pelouses tondues à la serpe, les prairies naturelles ou engraissées par le passage régulier des bêtes (merci les vaches !), les pâturages en sortie d’hiver, sans oublier les bords de chemins bien herbeux, friches urbaines, parcs entretenus façon gazon anglais et même quelques jardins indisciplinés. Autant vous dire : là où il y a un sol grassouillet, bourré de matière organique bien décomposée et pas trop acide, il pose ses valises. Il a un faible pour les endroits remués par l’homme ou les bêtes—preuve que l’ordre naturel n’est jamais loin du désordre rural.

Anecdote qui pique : on l’a déjà trouvé rassemblé en cercles presque parfaits sur un green de golf… Effet garanti sur le jardinier du coin (et sur sa tolérance envers les champignons) !

La bonne saison pour le débusquer : du printemps à l'automne, mais surtout...

Franchement, si vous partez « à la chasse » sans regarder le ciel ni vos bottes, c’est peine perdue ! L’Agaric des jachères sort de terre du printemps jusqu’à l’automne, souvent dès avril pour les plus précoces—mais le vrai feu d’artifice arrive après les premières bonnes pluies estivales. Le pic ? Entre fin juin et octobre selon la région (et selon que votre voisine a bien arrosé son carré potager).

La saison idéale ? Soyons honnêtes : « c’est quand la rosée n’a pas encore séché sur les brins d’herbe ! » car c’est à ce moment-là qu’il se gave d’humidité et gonfle comme un ballon de rugby. Oubliez-le pendant la canicule sèche, il fait grève sous terre.

Répartition géographique : où avez-vous le plus de chances de le croiser ?

On va pas se mentir : l’Agaric des jachères squatte toutes les bonnes adresses. D’abord très courant dans toute l’Europe (de la Bretagne criblée de pluie aux plaines d’Ukraine sèches comme un coup de trique), il s’est fait naturaliser fissa en Asie tempérée, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande. En France ? Présent quasiment partout sauf peut-être sur la plage à marée haute ou au sommet du Mont Blanc—il aime trop l’herbe pour ces excentricités-là. Si vous habitez une zone ouverte ou herbeuse (veille prairie, bordure citadine débroussaillée…), autant vous dire que vous avez toutes vos chances !

À noter pour briller en société : il est classé « LC » (« préoccupation mineure ») par l’UICN. Pas rare donc… mais toujours digne d’attention si on ne veut pas finir avec ses sosies toxiques.

Questions fréquentes sur l'Agaric des jachères : On répond à vos interrogations (même les plus bêtes)

L'Agaric des jachères est-il vraiment comestible pour tout le monde ?

Soyons honnêtes, si on vous disait que ce champignon se déguste comme une tartine de beurre salé sans souci pour personne… on vous mentirait. L’Agaric des jachères est un bon comestible, apprécié des gourmands attentifs, mais la fête n’est pas garantie pour tous les estomacs ! Certaines personnes y voient débarquer nausées ou désagréments digestifs, parfois même de bonnes vieilles allergies (merci l’agaritine !), surtout si la cuisson a été bâclée ou l’assiette trop généreuse. Donc, prudence :

- Jamais cru (spoiler : ça ne passe pas),

- Toujours bien cuit,

- Avec modération, surtout pour les petits bidons fragiles ou ceux qui collectionnent les intolérances.

Bref, personne n’a envie de gâcher son dimanche parce qu’il a voulu jouer au dur avec un champignon du dimanche…

Peut-on cultiver l'Agaric des jachères ?

Vous rêvez de faire pousser votre Agaricus arvensis à la maison, façon rosière des prés dans un potager chic ? Autant vous dire que c’est possible… mais faut pas être pressé ni radin sur la matière organique ! La culture de l’Agaric des jachères demande un substrat riche en humus et en matières décomposées, une bonne humidité et une patience d’orfèvre. On croise rarement cette culture chez les amateurs : trop capricieux comparé au Champignon de Paris (le chouchou industriel) ou au Pleurote en huître (Pleurotus ostreatus) qui pousse presque dans le tiroir à chaussettes si on le laisse faire. Mettez aussi le Shiitaké (Lentinula edodes) dans le panier des cultivables faciles — l’Agaric des jachères reste réservé aux têtus équipés (et franchement motivés).

Quelles sont les substances bioactives dans l'Agaric des jachères et faut-il s'en inquiéter ?

Ah ! Voilà LE sujet qui fait lever les sourcils même chez les vieux briscards du coin. L’Agaric des jachères contient plusieurs composés chimiques pas piqués des hannetons :

- Agaritine (aromatic hydrazine et dérivé de phénylhydrazine) – connue pour son parfum d’anis mais aussi classée comme substance potentiellement toxique à forte dose ou mal cuite,

- Agaritinal et autres joyeusetés qui s’évaporent facilement avec une cuisson correcte,

- Et parfois — cerise sur le gâteau peu ragoûtante — du cadmium absorbé depuis certains sols pollués (oui oui, même à la campagne on n’est jamais sûr de rien).

Moralité : ces substances peuvent avoir un intérêt pharmacologique ou relever du roman noir selon leur concentration. On garde donc la main légère sur la cueillette urbaine et on sort toujours sa poêle avant sa fourchette !

"La chimie interne de l'Agaric des jachères fascine autant qu'elle incite à ne jamais laisser traîner ses champignons crus dans son assiette... Un délice sous contrôle, sinon rien !"

Pour conclure : Les clés pour ne plus jamais confondre l'Agaric des jachères

Soyons honnêtes, si vous zappez ces points-là, c’est que vous aimez vivre dangereusement ou que vous avez parié un dîner à l’hôpital. Petit pense-bête pour ne plus jamais voir double dans les prés :

Checklist du cueilleur (pas suicidaire) :

- Odeur : L’anis domine ! Si ça sent le phénol ou l’amande amère, balancez-le loin (et nettoyez vos mains...)

- Chapeau : Bien blanc au début, il jaunit franchement si on le froisse, surtout à la base du pied. Mais n’allez pas croire que tout ce qui jaunit est comestible !

- Lames : Elles passent du rose sale au brun bien foncé en vieillissant. Jamais blanches à maturité (sinon, fuyez).

- Pied : Solide, sans volve à la base (s’il y a une volve, c’est carton rouge direct !). Présence d’un anneau "roue dentée" comme chez les champions locaux.

- Cuisson : Toujours obligatoire. Cru = nuit agitée garantie.

- En cas de doute : On jette. Pas d’héroïsme mal placé ! Même les pros ne jouent pas avec leur foie pour un goût d’anis.

"On n’a jamais regretté un champignon qu’on a laissé là où il était. Mais on a parfois amèrement regretté celui qu’on a ramené dans son assiette…"